이전

다음

전자책종이책 21,600원

| 대여 |

|

| 구매 |

|

- [eBook] 내 아들은 조현병입니다

-

구매 18,360원 (10%, 2,040원 할인, 종이책 정가 대비 24% 할인)

구매 18,360원 (10%, 2,040원 할인, 종이책 정가 대비 24% 할인)

대여 10,200원 / 90일

대여 10,200원 / 90일

- 대여기간은 다운로드 시작일부터 카운팅됩니다.

- 대여도서는 소득공제 대상이 아닙니다.

- 배송상품이 아닌 알라딘 뷰어에서 이용 가능한 디지털상품이며, 프린트가 불가합니다.

-

이용 안내

편집장의 선택

편집장의 선택

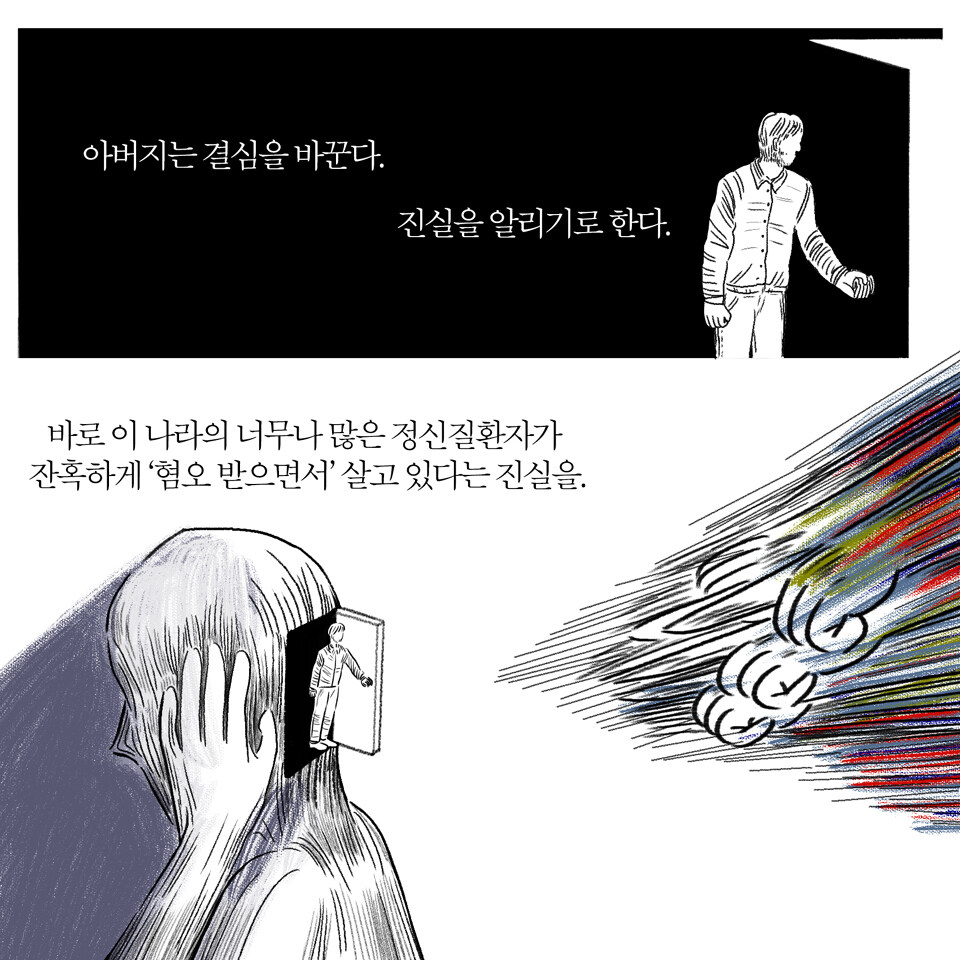

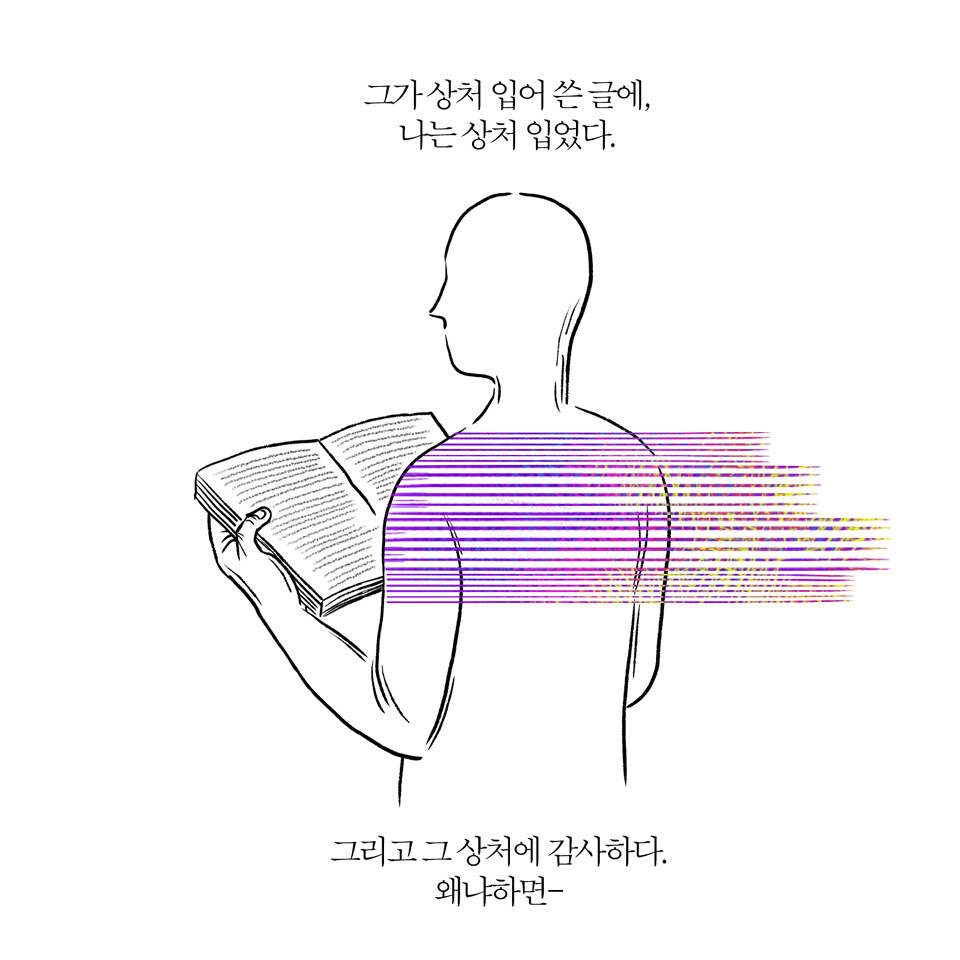

"당신이 이 책으로 인해 상처입기를 바란다"

은희경 작가의 소설 속 문장을 빌리자면, "약점이 있는 사람은 세상을 감지하는 더듬이 하나를 더 가진다." 이 책은 조현병에 걸린 두 아이 중 한 아이를 잃고, 남은 아이의 투병을 지켜보고 있는 아버지가 예민한 촉수로 써 내려간 기록이다.

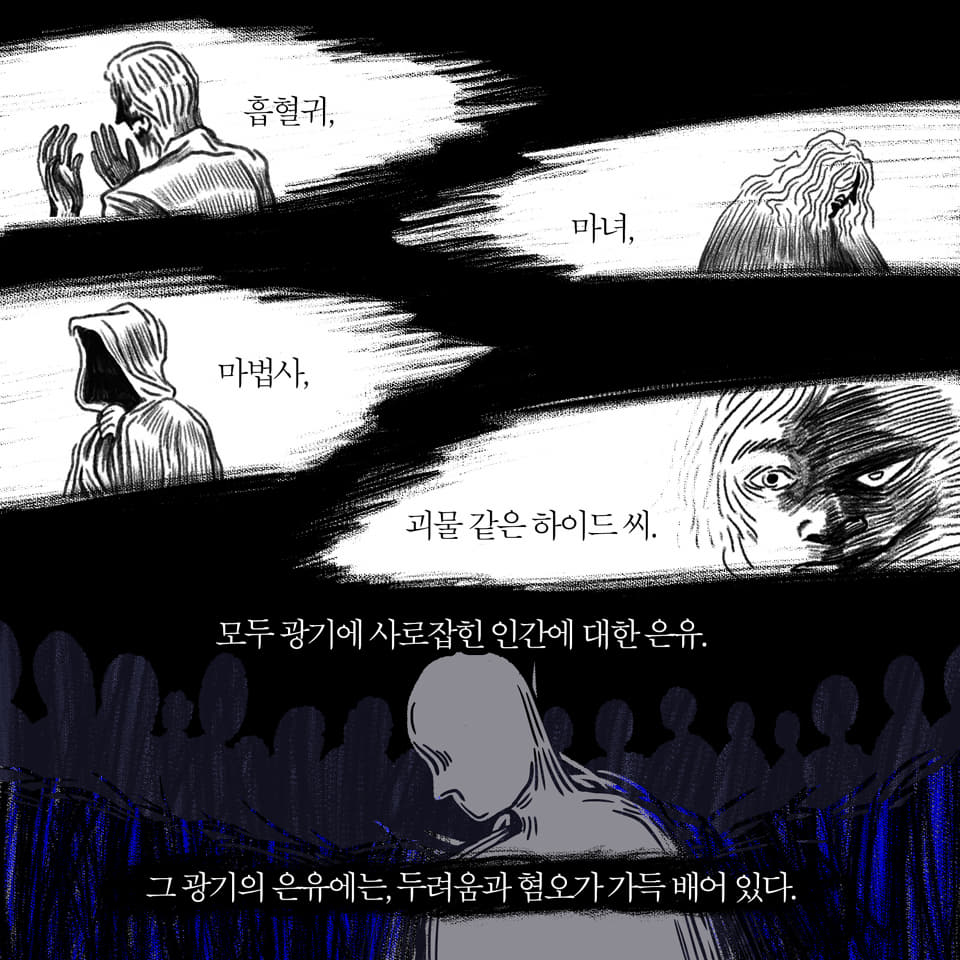

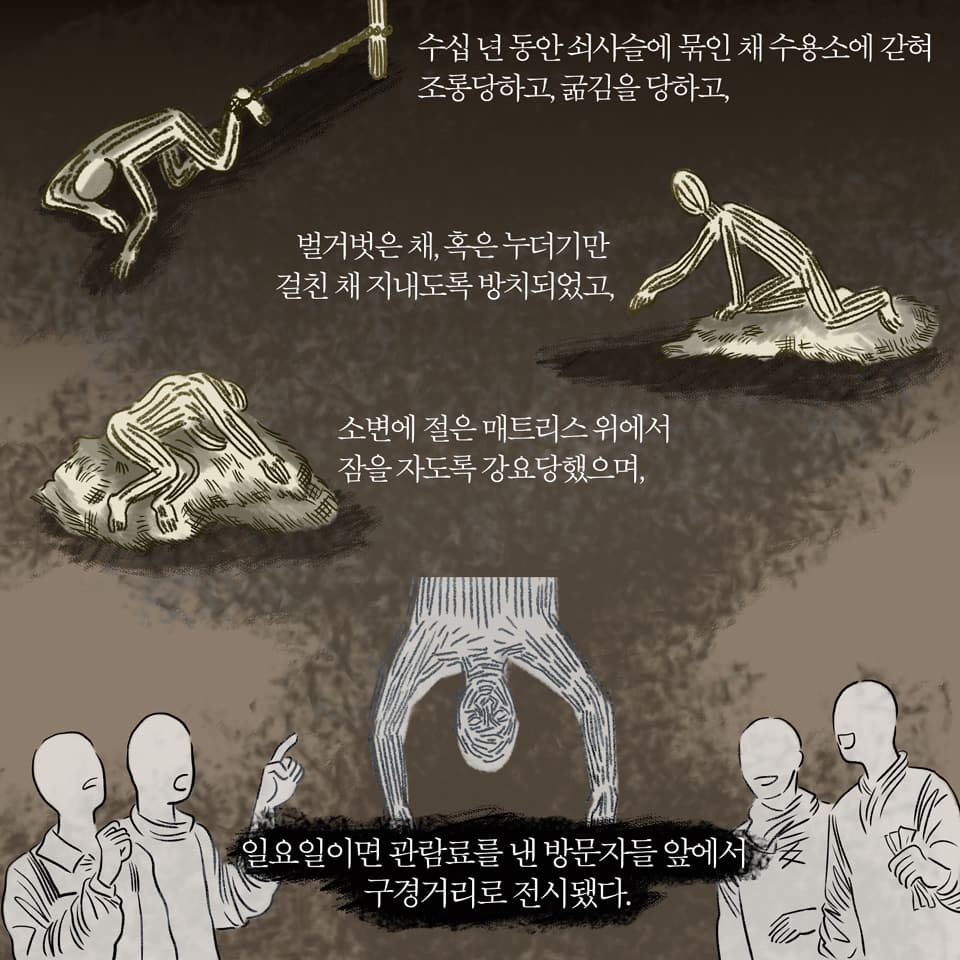

책은 두 줄기로 흐른다. 하나는 아버지로서 쓴 가족의 이야기다. 섬세하고 창의적인 두 아이의 어린 시절 묘사부터 조현병이라는 그림자가 이 가능성 충만하던 아이들을 집어삼키는 과정까지, 가족사의 장면 장면을 담담하고도 세밀하게 그린다. 다른 하나는 이런 이야기를 삶에 품은 저자가 저널리스트로서 예민하게 모으고 연구한 조현병의 역사적, 의학적, 사회적 분석이다. 두 줄기는 교차되어 진행되며 조현병 환자와 가족의 비극적인 현실을 보여준다.

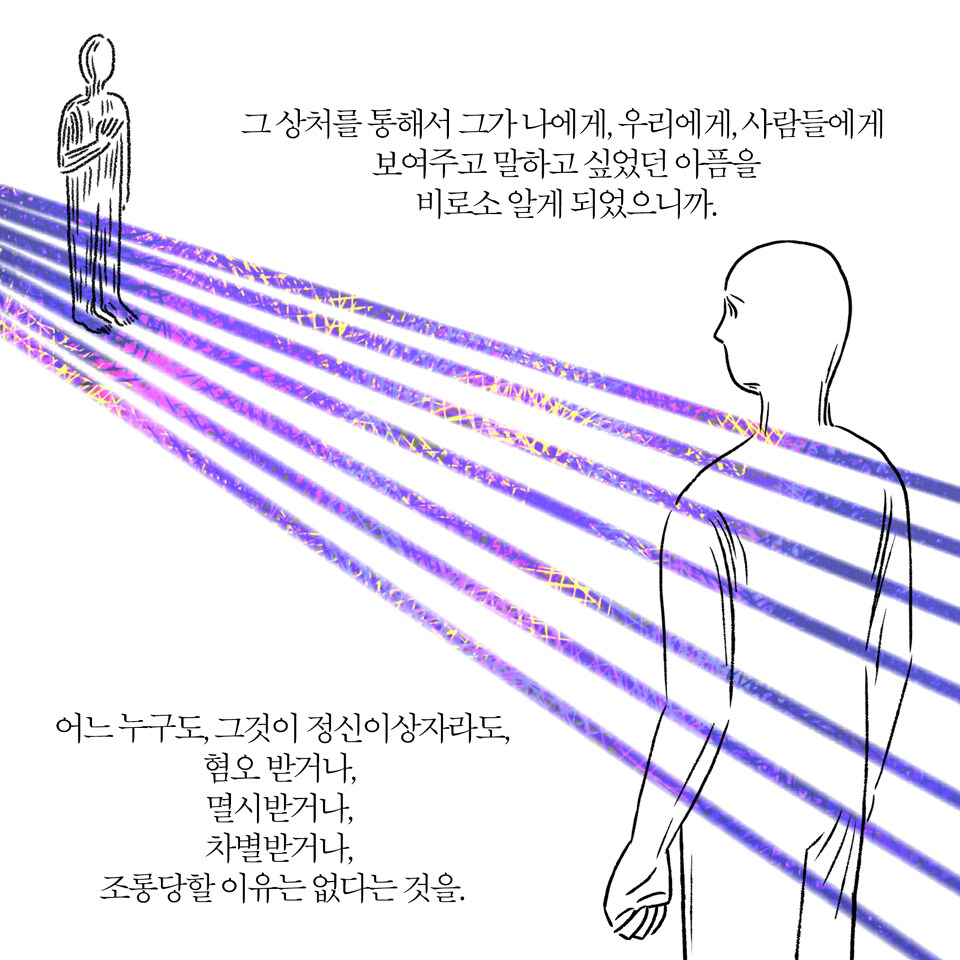

잘 모르는 대상에 대해 함부로 말하는 일은 얼마나 쉬운지. '또라이, 미치광이, 정신병자'라는 짧은 이름으로 불렸던 존재들이 구체적인 인격을 지닌 인간임을 알아가는 과정은 곧, 우리가 그간 약자를 향해 얼마나 무신경한 폭력을 행해왔는지 깨닫는 고통스러운 시간이다. 그러나 그 고통으로 얻은 앎은 앞으로 고립된 사람들을 살리기도 할 것이다. 저자는 서문에 "여러분이 이 책으로 인해 상처 입기를 바란다"고 썼다. 이제 우리, 상처받을 때다.

- 인문 MD 김경영 (2019.10.04)

출판사 제공 카드리뷰

출판사 제공 카드리뷰

기본정보

기본정보